「ランナーが上手くタッチを避けたのに、なぜかランナーがアウトになってしまった」

こんな場面をプロ野球等で目撃したことはありませんか?

この場合に適用されているのがスリーフィートオーバーと呼ばれるルールです。

当記事では、スリーフィートオーバーについて解説します。

野球観戦歴20年超の野球オタクで、元球場職員の経歴を持ちます。

愛読書は公認野球規則で、野球のルール解説も得意としています。

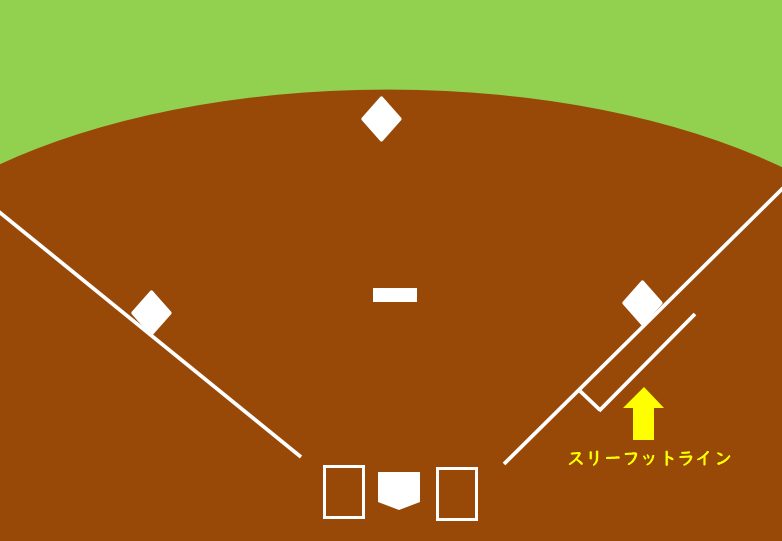

誤解されがちですが、ホームと一塁の間に結ばれているスリーフットラインは全く別のルールです。スリーフットラインについては以下の記事をご覧ください。

スリーフィートオーバーとは?

スリーフィートオーバーとは、走者が走路を大きくそれてタッグを避けることを防ぐルールです。

タッグを避けて走路から3フィート以上離れて走ると、その時点で走者はアウトとなります。

ボールを持った野手が、走者の身体あるいはベースに触れること

→ここでは「タッチ」と理解していただいても問題ありません

なお、スリーフィートオーバーが宣告されてもインプレーの状態が続きます。

続けて1塁に送球して打者走者をアウトにしたり、他に飛び出しているランナーがいればタッチアウトを狙うことも可能です。

スリーフィートオーバーで定義された走路とは?

ルール上は走路は以下の通り定義されています。

ランナーがいる地点とランナーが進もうとする塁を結ぶ線分を指す

塁と塁を結んだベースラインが基準になるわけではないのですね。

タッグを受けようとした時点で、走者がいる場所がスリーフィートの基準となります。

要するに、走者はタッグを避けるためにスリーフィートずれてはいけないというわけです。

3フィートは91.44cm(約1m)です。

※1フィート=30.48cm

なお、走者がスリーフィートを超えたかどうかは、審判の判断に委ねられています。

スリーフィートオーバーが適用されないケース

スリーフィートオーバーが適用されないケースとして、以下の2点は抑えておきましょう。

- 野手がタッグする意思を見せないとき

- 各塁(本塁含む)周辺のプレー

以下、順番に解説します。

野手がタッグする意思を見せないとき

スリーフィートオーバーが適用されるためには、タッグを避けたという事実が必要です。

裏を返せば、守備側は少なくともタッグを試みる必要があるのです。(=ボールを持った手やグラブを走者に向ける必要がある)

ボールを持った野手が走路に入っただけでは、たとえ走者が大きく走路を外れてもアウトにはなりません。

以下、実際にプロ野球で起きた事例を紹介します。

- 2017年8月13日 ロッテ対西武

-

ロッテの捕手・田村が三塁走者・外崎のタッチアウトを狙った場面です。

走路をやや外れた外崎を止めるため、田村はボールを持たない手を差し出しました。

このため、タッグがなかったと判断され、スリーフィートオーバーが適用されませんでした。

- 2018年6月29日 ヤクルト対阪神

-

阪神の遊撃手・北條が二塁走者・藤井のタッチアウトを狙った場面です。

藤井が走路を大きくそれて回避したため、北條は転倒。その際にタッグが無かったとして、スリーフィートオーバーが適用されませんでした。

※こちらのプレーは後日NPBの検証の結果、誤審であったとされています。(北條はタッチを試みていたことがビデオ検証で明らかになりました)

各塁(本塁含む)周辺のプレー

公認野球規則に明記された規定ではありませんが、本塁を含む各塁の周辺はスリーフィートオーバーの対象外です。

各塁は走者の目的地なので、スリーフィート以上離れるメリットが走者にない、という考え方ですね。

実際に本塁のクロスプレーで走者が大きく回り込む走塁は珍しくありません。

【まったく別物】スリーフットラインのルール

スリーフィートオーバーと誤解されやすいのがスリーフットラインのルールです。

こちらは打者走者が送球の邪魔をしないように規定されています。

スリーフィートオーバーとは別物で、以下の記事で詳細は解説しておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。

スリーフィートオーバー まとめ

スリーフィートオーバーが無ければ、走者はどこまでも逃げて良いことになります。

極端な話、グラウンドでの鬼ごっこになってしまいますよね。

こういったプレーを防ぐために、3フィートという絶妙な制限が与えられているのです。

スリーフィートオーバーの理解が深まれば幸いです。

当サイトでは、このような野球に関するルールを多数扱っています。

以下の記事では、中上級者向けの野球のルールを解説しています。

17問の野球のルールクイズもついてますので、野球の知識に自信のある方はぜひ試してみてくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。